Certificat de conformité d’assainissement

Le certificat de conformité d’assainissement est rarement demandé, mais il est des circonstances et des situations qui l’exigent : après l’installation d’un système neuf dans une maison neuve, aprèsl’installation d’un système neuf dans une ancienne construction, la vente d’un logement…

Établi après un diagnostic d’assainissement, ce document peut servir à un acheteur, mais également à un notaire, à la commune, au SPANC…

Qu’est-ce que c’est ? À quoi ça sert ? Qui peut l’établir ? Comment l’obtenir ? Retour sur tout ce qu’il y a à savoir sur le Certificat de conformité d’assainissement !

Certificat de conformité d’assainissement : qu’est-ce que c’est ?

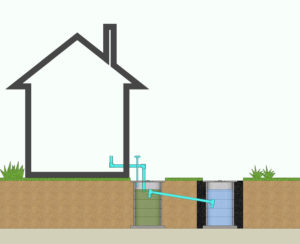

Le certificat de conformité d’assainissement est un document, qui, comme son nom l’indique, permet de confirmer ou d’infirmer la conformité d’un système d’évacuation et de collecte d’eaux.

Il est établi à la suite d’un diagnostic d’assainissement, devenu obligatoire depuis les lois sur l’eau du juillet 2006 et 2010, et ce, dans le but de :

- Prévenir les risques sanitaires

- Protéger l’environnement

- Protéger les ressources d’eau

À quoi sert un certificat de conformité d’assainissement ?

La réalisation d’un diagnostic d’assainissement en vue, par la suite, d’établir un certificat de conformité, vise trois objectifs distincts :

- Procéder à l’amélioration ou aux réparations nécessaires si certains dispositifs ou composants du système sont défectueux.

- Procéder à la mise en conformité si le système d’assainissement ne respecte pas les normes et les règlementations en vigueur.

- Encourager les propriétaires à rénover et à réhabiliter leur système, et ce, dans le but de booster la vente de leur bien immobilier.

Comment obtenir un certificat de conformité d’assainissement ?

Pour obtenir un certificat de conformité pour votre système d’assainissement, vous devez d’abord le faire contrôler, et ce, en demandant un « diagnostic d’assainissement ».

Cet examen qui visera à vérifier si votre installation est bien conforme et fonctionne comme elle doit normalement être réalisé par un contrôleur professionnel. Ce dernier va :

- Localiser l’installation, sachant que les plus anciennes sont très difficiles à repérer.

- Examiner l’installation en détail, afin de vérifier si elle est bien entretenue, et si ces composants répondent bel et bien aux normes exigées.

- S’assurer que l’installation fonctionne bien et qu’il n’y a pas quelques parts des composants défectueux qui pourraient présenter des risques pour la santé et l’environnement.

- Établir un rapport de visite, dans lequel seront mentionnées les remarques sur l’installation. Dans le cas où aucun problème n’a été constaté, un certificat de conformité d’assainissement sera alors délivré aux propriétaires.

Certificat de conformité d’assainissement : par qui ?

Le diagnostic d’assainissement sur la base duquel le certificat de conformité est délivré est réalisé par un « diagnostiqueur immobilier professionnel », c’est-à-dire une personne qui dispose de la certification et des compétences pour le faire.

Dans le cas d’un système d’évacuation d’eaux non collectif, le contrôle est assuré par le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) auquel le propriétaire appartient. S’il n’appartient pas au SPANC de sa région, il peut demander un contrôle de son installation auprès de sa commune.

Combien de temps le certificat de conformité d’assainissement est valide ?

La validité du certificat de conformité délivré à la suite d’un diagnostic d’assainissement dépend essentiellement du type d’installation. Selon qu’il s’agisse d’un système collectif ou individuel, le certificat ainsi délivré peut être valable pendant 3 ans, voire 8 ans !

Quand faire établir un certificat de conformité ?

Quand demander un diagnostic d’assainissement pour un ANC ?

Le diagnostic d’assainissement est, notez-le bien, obligatoire dans le cas d’une installation individuelle, c’est-à-dire non collective. Le certificat de conformité qui découle du rapport de visite est effectivement exigé dans certaines situations comme la vente du bien immobilier concerné, l’installation d’un tout nouveau système ou en cas de contrôle.

Le certificat de conformité en cas de vente immobilière

Le certificat de conformité en cas de vente immobilière

Depuis le 1er janvier 2011, toute personne souhaitant vendre un bien immobilier est obligée de soumettre son système d’assainissement à un contrôle, si elle ne dispose pas déjà d’un certificat de conformité datant d’au moins de trois ans.

Si le rapport de contrôle en sa possession n’est plus valide ou si l’installation n’a jamais subi de diagnostic, il devra s’adresser au SPANC et demander un contrôle avec comme motif « la vente immobilière » conformément à la fois du 30 décembre 2006, ainsi que la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, portant sur l’eau et les milieux aquatiques.

Le certificat de conformité en cas d’installation neuve

Dès lors que vous procédez à une nouvelle installation, elle doit faire l’objet d’un contrôle de la part du SPANC avant sa mise en service.

Si le système d’assainissement va être installé dans le cadre d’une construction neuve, en règle générale, la demande d’installation ainsi que de contrôle devra être incluse dans le dossier du permis de construire.

L’agent du SPANC interviendra pour le contrôle avant le remblaiement.

Le certificat de conformité en cas de contrôle habituel

Les systèmes d’assainissement non-collectifs peuvent faire l’objet de contrôle régulier de la part de la commune : il s’agit d’une procédure tout à fait normale, qui donne également droit à un rapport de contrôle et donc, à un certificat de conformité d’assainissement.

Ce contrôle de routine sera également assuré par un agent du SPANC.

Quand demander un diagnostic d’assainissement pour un système collectif ?

À noter que l’établissement d’un certificat de conformité n’est pas obligatoire pour les installations raccordées au réseau communal.

Cependant, dans certains cas, comme dans la vente du bien immobilier concerné par exemple, il est fortement recommandé, car pourrait jouer en faveur du propriétaire, dans ce sens où un rapport favorable pourrait booster les chances d’une vente rapide et bénéfique.

Certaines collectivités peuvent également exiger un tel rapport.

À noter : le contrôle d’un système d’assainissement collectif doit être confié à un diagnostiqueur professionnel. Vous pouvez vous adresser à votre mairie ou à celui qui est responsable de votre réseau. Nous pouvons également vous mettre en contact avec des professionnels de l’assainissement.

Que se passe-t-il lorsque le rapport de visite est délivré ?

Après le contrôle, lorsque le responsable aura terminé son diagnostic, il va délivrer un rapport de contrôle. Et là, il n’y aura que deux issues possibles :

- Le rapport est favorable, vous obtenez alors votre certificat de conformité d’assainissement.

- Le rapport est défavorable, vous devrez alors corriger les reproches qui vous ont été faits dans le rapport, et qui ont conduit à cette conclusion.

Ce qu’il faut faire en cas de vente du bien immobilier

Si le contrôle n’a pas abouti à l’obtention du certificat de conformité d’assainissement, alors deux options s’imposent à vous :

- Soit, vous vous engagez auprès de l’acheteur à procéder à la mise en conformité de votre installation dans les délais impartis, c’est-à-dire environ 1 an après la signature de l’acte de vente au maximum.

- Soit, vous acceptez de revoir, c’est-à-dire de rabaisser votre prix, en échange de quoi, l’acheteur s’engagera à procéder à la mise en conformité de l’installation lui-même. Autrement dit, les frais seront à sa charge.

Ce qu’il faut faire en cas d’installation neuve

Si le contrôle avant le remblaiement a révélé que votre installation n’était pas conforme, le SPANC ou la municipalité vous donnera un délai pour que vous puissiez réaliser les travaux nécessaires pour y remédier. Celle-ci peut vous obliger à réagir immédiatement si les défauts dans l’installation peuvent représenter un risque important pour la santé et l’environnement.

Que se passe-t-il si une habitation n’a pas de certificat de conformité ?

L’absence de certificat de conformité peut vous exposer à des amendes élevées, ainsi qu’à l’obligation de procéder au contrôle sans délai.

Le certificat de conformité est indispensable surtout dans le cas d’une vente immobilière. Dérogé au contrôle engage la responsabilité civile et pénale du vendeur et donne à l’acheteur le droit :

- D’annuler la vente sans autre forme de procès.

- D’exiger une baisse de prix importante, au moins à la hauteur des frais pour le diagnostic, et pour les travaux en cas de rapport défavorable.

- D’exiger que le vendeur procède au contrôle ainsi qu’au diagnostic et éventuellement, à la mise en conformité à ses frais.

Certificat de conformité d’assainissement : le coût d’un diagnostic

L’intervention d’un contrôleur, qu’il vienne du SPANC ou d’un organisme spécialisé de la municipalité, varie selon la commune et selon les circonstances qui ont rendu le diagnostic nécessaire.

À titre indicatif, le contrôle ainsi que l’établissement d’un rapport ou d’un diagnostic d’assainissement peuvent vous coûter entre 100 € et 200 €. Prenez soin de toujours demander un devis avant de faire intervenir un professionnel.

À noter : méfiez-vous des professionnels qui se disent habilités à réaliser un diagnostic et à établir un rapport de contrôle en vue de vous faire obtenir un certificat de conformité d’assainissement, si votre installation est autonome. Cette tâche appartient au SPANC, et au SPANC uniquement.

Quand les eaux ne sont pas bien drainées, elles entrainent des effets néfastes tant pour l’environnement que pour la santé humaine. Une bonne canalisation doit permettre une bonne évacuation des eaux qui y sont déversées.

Quand les eaux ne sont pas bien drainées, elles entrainent des effets néfastes tant pour l’environnement que pour la santé humaine. Une bonne canalisation doit permettre une bonne évacuation des eaux qui y sont déversées. À cause de la malléabilité du béton quand le mélange est encore frais, la buse en béton peut revêtir plusieurs formes. Aussi elle peut être de section ovale, de section polygonale, mais la plus courante est la buse en béton de forme cylindrique.

À cause de la malléabilité du béton quand le mélange est encore frais, la buse en béton peut revêtir plusieurs formes. Aussi elle peut être de section ovale, de section polygonale, mais la plus courante est la buse en béton de forme cylindrique. Les buses en béton peuvent être achetées chez les marchands de matériaux, dans quelques grandes surfaces de bricolage et dans les magasins spécialisés dans la fourniture de matériaux pour le BTP. Cependant, il est nécessaire de passer les commandes à l’avance.

Les buses en béton peuvent être achetées chez les marchands de matériaux, dans quelques grandes surfaces de bricolage et dans les magasins spécialisés dans la fourniture de matériaux pour le BTP. Cependant, il est nécessaire de passer les commandes à l’avance. Une eau est dite « potable » quand celle-ci a bénéficié des traitements nécessaires y afférents, et que sa composition a fait l’objet de contrôles au sein d’une organisation sanitaire règlementée. Pour ce qui est de son adduction, y sont inclus le puisage à la source, ainsi que son acheminement jusqu’à son arrivée au compteur d’eau.

Une eau est dite « potable » quand celle-ci a bénéficié des traitements nécessaires y afférents, et que sa composition a fait l’objet de contrôles au sein d’une organisation sanitaire règlementée. Pour ce qui est de son adduction, y sont inclus le puisage à la source, ainsi que son acheminement jusqu’à son arrivée au compteur d’eau. Les groupements de communes ont le choix entre deux modes de gestion en ce qui concerne le service public de l’eau. Soient ils se focalisent sur le système de gestion par régie, soit ils optent pour la technique de gestion par délégation. Mais dans les deux cas, ces communes se doivent de remplir toutes leurs obligations en termes d’adduction d’eau potable.

Les groupements de communes ont le choix entre deux modes de gestion en ce qui concerne le service public de l’eau. Soient ils se focalisent sur le système de gestion par régie, soit ils optent pour la technique de gestion par délégation. Mais dans les deux cas, ces communes se doivent de remplir toutes leurs obligations en termes d’adduction d’eau potable.

Le prétraitement

Le prétraitement

Assainissement individuel : qui contacter ?

Assainissement individuel : qui contacter ?

au réseau public en conséquence, vous devrez procéder à la mise en place de votre propre système d’assainissement.

au réseau public en conséquence, vous devrez procéder à la mise en place de votre propre système d’assainissement.