Les eaux vannes subissent un prétraitement d’assainissement dans la fosse septique. Sans éradiquer les menaces de pollution, la fosse septique en atténue l’impact et des mesures complémentaires doivent être prises pour parachever l’action d’assainissement commencée à cette étape. Ce dispositif, quoique toujours fonctionnel dans de nombreux pays est aujourd’hui interdit par les lois françaises.

Une installation d’assainissement en amont

Un prétraitement pour l’épuration

La fosse septique marque l’étape où les matières polluantes concentrées dans les eaux vannes sont liquéfiées et où les matières solides et les déchets flottants sont retenus. C’est déjà un prétraitement efficace qui permet une phase d’épuration de l’eau après la fosse. Le principe repose sur un assainissement naturel réalisé à l’aide des bactéries vivant sans oxygène (anaérobies).

La fosse septique marque l’étape où les matières polluantes concentrées dans les eaux vannes sont liquéfiées et où les matières solides et les déchets flottants sont retenus. C’est déjà un prétraitement efficace qui permet une phase d’épuration de l’eau après la fosse. Le principe repose sur un assainissement naturel réalisé à l’aide des bactéries vivant sans oxygène (anaérobies).

Séparation avec les eaux grises

Les eaux ménagères sont proscrites de la fosse septique, tout comme les eaux pluviales. Les eaux grises sont alors collectées par une autre voie et déversées dans un autre réceptacle pour retenir les graisses.

Description technique

Toute une gamme de fosses préfabriquées existe dans le commerce et divers modèles sont déclinés en ciment ou en plastique PEHD ou PVC ,principalement. Le principe est le même : des compartiments – généralement deux – d’inégales dimensions sont reliés à mi-hauteur afin d’empêcher aussi bien les boues du fond que l’écume du haut de passer vers le second compartiment.

Fonctionnement

Fermentation et hydrolyse

Dans la fosse septique, la fermentation et l’hydrolyse des matières fécales mélangées aux eaux vannes. Ainsi, les solides sont soumis aux règles de la décantation, en ce sens que les plus lourds se déposent au fond de la fosse. Ils forment alors ce qu’on appelle les boues.

Dans la fosse septique, la fermentation et l’hydrolyse des matières fécales mélangées aux eaux vannes. Ainsi, les solides sont soumis aux règles de la décantation, en ce sens que les plus lourds se déposent au fond de la fosse. Ils forment alors ce qu’on appelle les boues.

Action des bactéries

Les bactéries anaérobies présentes dans les eaux usées digèrent une partie des matières organiques piégées dans la fosse. C’est le résultat de la digestion par les bactéries anaérobies qui donnent ces boues. L’action des bactéries entraîne la production de gaz carbonique, d’hydrogène sulfureux et de méthane. Les bulles entraînent alors les solides plus légers à la surface et forment ce qu’on appelle écume ou parfois chapeau.

La mise en place d’un évent indispensable

Du fait de ces gaz produits par la fermentation, il faut prévoir un dispositif de ventilation pour provoquer un effet d’aspiration. Les gaz ne pourront ainsi pas s’accumuler et attaquer les bétons et les parties métalliques de l’installation.

Une clarification partielle

Le deuxième compartiment reçoit les effluents décantés sous la forme d’un liquide clair où des germes bactériens subsistent.C’est après la première action de clarification que les eaux passablement clarifiées arrivent dans le champ d’épandage où le traitement se fait dans le sol.

Action des bactéries dans le sol

La digestion de la matière organique présentes dans les eaux vannes, les bactéries vivant dans le sol transforment l’azote ammoniacal en nitrate (forme moins toxique) tandis que les bactéries et les virus dangereux sont éliminés – du moins pour la plupart – dans le champ d’épandage.

Problèmes récurrents et entretien

La fosse septique nécessite un entretien régulier pour éviter les problèmes de fonctionnement de l’installation. Il faut procéder à la vidange des boues accumulées au fond de la cuve tous les 2 à 4 ans et entretemps nettoyer le bac dégraisseur. Un entretien défaillant entraîne inévitablement divers problèmes :

La fosse septique nécessite un entretien régulier pour éviter les problèmes de fonctionnement de l’installation. Il faut procéder à la vidange des boues accumulées au fond de la cuve tous les 2 à 4 ans et entretemps nettoyer le bac dégraisseur. Un entretien défaillant entraîne inévitablement divers problèmes :

- une fosse septique bouchée,

- une fuite au niveau de la fosse septique,

- une eau mal évacuée,

- la nuisance des odeurs fétides venant des canalisations.

Les effluents sortant des fosses septiques contiennent encore des germes pathogènes qui constituent une source d’infection si déversés sans précautions. C’est la raison pour laquelle, les autorités sanitaires sont pointilleuses quant à leur traitement et leur évacuation.

La modification apportée par la nouvelle réglementation française

Fosse septique ou fosse toutes eaux

L’installation de fosse septique est aujourd’hui interdite par la législation française et on ne peut désormais installer que la fosse toutes eaux. Malgré ce, l’appellation de fosse septique persiste même si, en fait, on parle de fosse toutes eaux.

Un traitement insuffisant par la fosse septique

Dans le souci de préserver l’intégrité de l’environnement et dans les perspectives d’un développement durable, le principe de la fosse septique est proscrit car les solutions jusque-là apportées par ce dispositif n’ont couvert que la moitié du chemin.

Une réglementation stricte

Une législation stricte en a désormais interdit la construction et les installations antérieurement établies se sont vu adjoindre les compléments indispensables à une clarification dans les normes des eaux usées.

Les règles à suivre pour l’installation de la fosse septique

Une distance minimale à respecter

Une distance minimale à respecter

Un certain nombre de mesures doivent être prises et respectées lors de l’installation d’une fosse toutes eaux dont la première est la distance qu’il doit y avoir entre l’installation de la fosse toutes eaux et les éléments qui constituent son environnement.

Elle ne doit pas se situer à moins de 5 m de l’habitation, à moins 3 m des arbres ni à moins de 35 m des puits, sources ou autres captages destinés à l’alimentation humaine. Il va sans dire que la fosse ne doit en aucun cas être construite sur des espaces destinées à la circulation et au stationnement de véhicules.

Mensurations à prendre en compte

La fosse ne doit pas affleurer aux parois du trou destiné à le recueillir. Il faut, de ce fait, prévoir entre 20 et 30 cm de vide de chaque côté de la fosse. Le fond du trou doit, quant à lui, être plat. Par précaution, il est indiqué de disposer une couche de sable de 10 cm d’épaisseur.

Niveau et angle de déversement

Placée bien au centre du trou, la fosse doit être à niveau. Le remblai de l’espace latéral de la fosse doit se faire avec un matériau sableux et par couches successives pour atteindre le haut de la fosse. La pose des tuyaux doit respecter une pente de 2 à 4% entre l’habitation et la fosse et de 0,5 et 1% vers l’espace de traitement.

Détermination des dimensions à considérer

Les dimensions de la fosse doivent être proportionnelles au nombre de pièces principales du domicile. Les calculs généralement admis comptent 3 m3 pour un logement de moins de 5 pièces principales auxquels s’ajoute 1 m3 supplémentaire par chambre supplémentaire.

D’une manière plus scientifique, la Banque Mondiale préconise de calculer le volume à 3 fois la capacité journalière multiplié par le temps de rétention, dont le minimum doit être 1 jour.

Une économie d’eau

Une économie d’eau Le dispositif des toilettes sèches est sans conteste une installation écologique dans la mesure où d’abord, aucun intrant chimique n’est utilisé. Ensuite, la dégradation des matières fécales se fait de manière naturelle.

Le dispositif des toilettes sèches est sans conteste une installation écologique dans la mesure où d’abord, aucun intrant chimique n’est utilisé. Ensuite, la dégradation des matières fécales se fait de manière naturelle. Une couche de sciure ou d’un mélange de matières carbonées constitue le fond de la cuve. Après chaque passage, on recouvre la décharge avec le papier de toilette, encore de la sciure ou du mélange susmentionné. Quand le seau est plein, on vide le contenu dans le bac à compost. Pour se conformer aux règles de l’hygiène, le compost ainsi obtenu ne devrait être utilisé qu’après une période de deux ans, de sorte que les germes pathogènes soient complètement détruits.

Une couche de sciure ou d’un mélange de matières carbonées constitue le fond de la cuve. Après chaque passage, on recouvre la décharge avec le papier de toilette, encore de la sciure ou du mélange susmentionné. Quand le seau est plein, on vide le contenu dans le bac à compost. Pour se conformer aux règles de l’hygiène, le compost ainsi obtenu ne devrait être utilisé qu’après une période de deux ans, de sorte que les germes pathogènes soient complètement détruits. Le principal inconvénient à souligner pour les toilettes sèches est le blocage psychologique. Manipuler des déchets considérés comme les plus vils demande une certain degré de prise de conscience quand bien même les principes sacro saints d’environnement et d’écologie sont adoptés par une grande majorité.

Le principal inconvénient à souligner pour les toilettes sèches est le blocage psychologique. Manipuler des déchets considérés comme les plus vils demande une certain degré de prise de conscience quand bien même les principes sacro saints d’environnement et d’écologie sont adoptés par une grande majorité.

Dans la fosse septique, la fermentation et l’hydrolyse des matières fécales mélangées aux eaux vannes. Ainsi, les solides sont soumis aux règles de la décantation, en ce sens que les plus lourds se déposent au fond de la fosse. Ils forment alors ce qu’on appelle les boues.

Dans la fosse septique, la fermentation et l’hydrolyse des matières fécales mélangées aux eaux vannes. Ainsi, les solides sont soumis aux règles de la décantation, en ce sens que les plus lourds se déposent au fond de la fosse. Ils forment alors ce qu’on appelle les boues. La fosse septique nécessite un

La fosse septique nécessite un  Une distance minimale à respecter

Une distance minimale à respecter La micro-station d’épuration est un dispositif d’assainissement des eaux usées, qui en combine à la fois le prétraitement et le traitement. Fonctionnant sur le principe de la dégradation de la pollution des eaux usées par des micro-organismes, le procédé mis en œuvre par cette installation répond aux soucis de respect de l’environnement.

La micro-station d’épuration est un dispositif d’assainissement des eaux usées, qui en combine à la fois le prétraitement et le traitement. Fonctionnant sur le principe de la dégradation de la pollution des eaux usées par des micro-organismes, le procédé mis en œuvre par cette installation répond aux soucis de respect de l’environnement. Dans la phase du prétraitement, les constituants solides sont séparés des liquides. Le procédé de la décantation se passe dans un premier compartiment. Les matières les plus lourdes se déposent au fond tandis que les plus légères remontent en surface. Cette phase voit ainsi le déroulement d’un certain nombre d’actions :

Dans la phase du prétraitement, les constituants solides sont séparés des liquides. Le procédé de la décantation se passe dans un premier compartiment. Les matières les plus lourdes se déposent au fond tandis que les plus légères remontent en surface. Cette phase voit ainsi le déroulement d’un certain nombre d’actions : Les cuves des micro-stations peuvent être en béton, en polyéthylène ou en polyuréthane. Outre le fait que le dispositif est compact et complètement enfoui, la micro-station peut désormais traiter un minimum de 3000L alors que les fréquences de vidange ont été considérablement réduites.

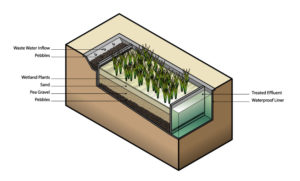

Les cuves des micro-stations peuvent être en béton, en polyéthylène ou en polyuréthane. Outre le fait que le dispositif est compact et complètement enfoui, la micro-station peut désormais traiter un minimum de 3000L alors que les fréquences de vidange ont été considérablement réduites. Le lagunage se réalise à partir du principe de l’épuration par microphyte des eaux usées. Il s’agit en effet d’une solution biologique consistant à faire usage d’acteurs végétaux comme des algues et des plantes aquatiques de taille réduite pour assurer le traitement.

Le lagunage se réalise à partir du principe de l’épuration par microphyte des eaux usées. Il s’agit en effet d’une solution biologique consistant à faire usage d’acteurs végétaux comme des algues et des plantes aquatiques de taille réduite pour assurer le traitement. Les avantages sont nombreux dans le cadre du lagunage des eaux usées. Que ce soit au niveau du coût, de l’installation, ou de l’utilisation, ce

Les avantages sont nombreux dans le cadre du lagunage des eaux usées. Que ce soit au niveau du coût, de l’installation, ou de l’utilisation, ce  Astuces :

Astuces : D’une manière générale, le filtre compact sert au traitement et à la dispersion des eaux usées. A la sortie du processus de prétraitement de ces eaux, le filtre assure trois fonctions essentielles, notamment :

D’une manière générale, le filtre compact sert au traitement et à la dispersion des eaux usées. A la sortie du processus de prétraitement de ces eaux, le filtre assure trois fonctions essentielles, notamment : D’une manière générale, le filtre compact ne présente aucun inconvénient particulier à part le coût qui se trouve relativement élevé par rapport à son usage. En effet, pour la vidange, une somme allant de 8 000 euros à 12 000 euros est à prévoir car la fosse est grande d’au moins 5 mètres cubes.

D’une manière générale, le filtre compact ne présente aucun inconvénient particulier à part le coût qui se trouve relativement élevé par rapport à son usage. En effet, pour la vidange, une somme allant de 8 000 euros à 12 000 euros est à prévoir car la fosse est grande d’au moins 5 mètres cubes. Le traitement est assuré par les bactéries qui se tassent dans les modules pour se terminer enfin dans le sable.

Le traitement est assuré par les bactéries qui se tassent dans les modules pour se terminer enfin dans le sable. D’autres éléments sont également pris en compte dans le choix d’une filière adaptée à la résidence en question. Que ce soit pour une filière traditionnelle ou une filière agréée, l’état du terrain, le coût, et le fonctionnement du dispositif adopté sont aussi des critères qui peuvent impacter le choix des propriétaires.

D’autres éléments sont également pris en compte dans le choix d’une filière adaptée à la résidence en question. Que ce soit pour une filière traditionnelle ou une filière agréée, l’état du terrain, le coût, et le fonctionnement du dispositif adopté sont aussi des critères qui peuvent impacter le choix des propriétaires. Après avoir déterminé les éléments précédemment cités, il est déjà possible de faire une présélection parmi les systèmes d’assainissement disponibles. Il reste alors les facteurs suivants pour fixer définitivement le choix sur le dispositif désiré :

Après avoir déterminé les éléments précédemment cités, il est déjà possible de faire une présélection parmi les systèmes d’assainissement disponibles. Il reste alors les facteurs suivants pour fixer définitivement le choix sur le dispositif désiré : Il est toujours indispensable de se renseigner auprès du SPANC pour connaitre les dispositifs interdits, ceux autorisés, et ceux soumis à agrément. Les recommandations des filières agréées sont également consultables afin de connaitre le type de dispositif adapté à l’emplacement.

Il est toujours indispensable de se renseigner auprès du SPANC pour connaitre les dispositifs interdits, ceux autorisés, et ceux soumis à agrément. Les recommandations des filières agréées sont également consultables afin de connaitre le type de dispositif adapté à l’emplacement.